スタッフ紹介

北海道校・石垣島校

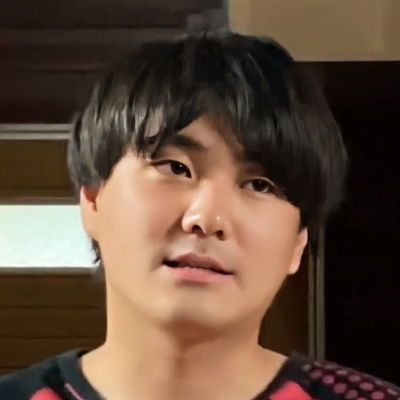

東野 昭彦

株式会社 耕せ・にっぽん 代表取締役

北海道・石垣島校 校長

22歳の時に急性腹膜炎で死にかけて、このとき色々なことで自分を追い詰めて体を壊し、死んでしまってはもともこもないと思った。

その数年後阪神淡路大震災で大切な友人を亡くしたことをきっかけに25歳で北海道に移り住む。

そしてタレント派遣事務所に所属し、TVショッピングキャスター務めていた。その経験を活かして27歳で通信販売会社を設立。

34歳の時に『中村文昭氏』講演会で出会い、中村氏と共に日本の元気のない若者に勇気を与えよう!とひきこもり農業を始め、現在の「耕せにっぽん」活動に至るきっかけとなる。

「ひきこもり・ニート」と呼ばれる競争社会に夢をもてない人たちが、世の中で認められ、お金のためだけではなく、世の中の役に立ち、人に喜んでもらう事でやりがいを感じてもらいたい。

世の中に職種は沢山あるが人の仕事は「人の役に立つ事」一つしかないと思う。現在の日本には、認めてもらえていないと感じ自分に自信を無くしている人が多くいる。 働くことで人の役に立ち、自分に自信が持てる。そして自分の存在を認められ、人から必要とされていると実感する喜びを感じることができるようになる。 根本的には家族に原因がある場合が多く、家族とのコミュニケーションが取れないため、社会との関わりをもつことができなくなる。 生きてゆく事を難しく考えるのでなくシンプルに生きる事を彼らから教えさせられた。 中村さんからの教えの中で1cmの成長でなく1mmの過程の成長で認めて受入れる事、コップを上向にして教育を行い下向きにしない事など、常に原点に戻ることができる。

耕し隊は出来ない事からワンステップ出来るだけで良い、社会と大きなギャップはあるがまずは一歩一歩基本を教える、やっている事を隠すのではなくオープンにして教え、自分達のやり方だけではなく違うやり方を自分で考えて行動する力を持つ人を育て元気にする事が大事と思う。

安達 菜未

NPO法人ブリリアント 代表理事

日本心理療法協会 心理カウンセラー1級

北海道・石垣島校 職員

娘と息子2人の不登校と引きこもりを経験。

娘が小6の時に学校での出来事で不登校になり、発達障害、摂食障害、鬱で入退院を繰り返している中、小5の息子が突然不登校になる。

当時は、娘のことで精一杯で息子まで何故?!と目の前が真っ暗になりスクールカウンセラーや民間のカウンセラー、精神科など色々な機関に相談しましたが、状況は変わらず。

昼夜逆転ゲームばかりでお風呂もなかなか入らない息子に、私の不安と焦りがどんどん膨らみ、不登校と引きこもり7年目の18歳になったのを機に以前から相談していた耕せにっぽんの東野さんに自宅まで来てもらう決心。

そして耕せにっぽんに参加するための説得をしてもらい、息子は耕せにっぽんに行く事を決意して翌朝、石垣島へ。

耕せに参加して息子も自分と向き合い、今まで周りのせいにしていたことに気付き「お母さんのせいにしてごめんなさい。」というまでに。

卒業後はもう一つの家族、仲間のいる石垣で就職。(研修期間は9ヶ月で卒業)

代表東野さんと、石垣でお世話になった小見山さんには本当に感謝しています。

息子が旅立ち、私も自分と向き合う時間をもち、親も子離れすること、子供が自立するということは不登校や引きこもりの子と親にとってなかなか難しい問題だと実感。

人との関わることが怖くて自分をなかなか出せなかった息子が、耕せにっぽんで人と関わり、本来の息子を取り戻し楽しく人のために働く意味を学んで成長する姿を見て親の役割は「心配」ではなく「信じる」ことだと教えてもらう。

子育てで親も育ち、子供は他人との関わりの中で社会が自立する心を育ててくれるものだと改めて感じ、子育ての壁にぶつかった経験から、心理の分野やカウンセリングなどを学び子どもとの関わりも改善。

現在は耕せにっぽん!北海道校でカウンセラー職員に。

息子と同じように、どの子供達にも成長する力があると心から信じています。

耕せでは同じような経験をした子達がお互い支え合い、学校では教えてくれない生きていく上で大切なことを学び毎日繰り返し人との関わりを体験します。

個人の活動として2019年に不登校、引きこもりの子や親のサポート支援のためのNPOブリリアントを設立。

悩んでるお母さんのランチ会を月1度開催。電話やメール相談も受けています。

もし、お子さんが不登校や引きこもりになったら1人で悩まず是非一度ご相談ください。

お子さんの笑顔を取り戻せる第一歩になるはずです。

安達 千真

北海道・石垣島校 職員

小学5年生で、クラスでいじめが発生し、雰囲気に馴染めなくなる。

徐々に、そんな学校から離れていき、不登校に。

中学、高校とほとんど学校に行けない日々を過ごす。

日常生活では、昼夜逆転や不規則な生活リズムで過ごす中、自責の念ばかり強くなり、自分の事が嫌いになってしまう。自分の事を責めても何も解決せず、自宅でゲームをしながら、考える事や寂しさを誤魔化し、母親を責めて、人と会う事も怖いと感じてしまうようになる。

18歳になったある日、東野が自宅に訪問し、会話を通じて石垣島校での研修を勧められ、勇気を出して家から出る事を決意。耕せにっぽんの研修生へ。

石垣島校では、慣れない共同生活に最初は不安を抱いていたが、優しい他の研修生たちと過ごす中、人の心を少しずつ取り戻し、不安が少しずつ無くなっていく。似た経験を持つ仲間たちと自然に話せるようになる中で、本来の自分を出せるようになっていく。日常生活で「ありがとう」と言われる人になる事、感謝の大切さを知る。就労研修や農業を通じて、自信も取り戻す事が出来た。

そして、生活と就労研修を通じて、母親が自分自身にしてくれていた事。お金を稼ぐ大変さ、家事や料理の思いやりは愛情であると気付いていく。心から謝る事も出来るようになる。

1人で生きていける力をつけて、耕せにっぽんを卒業。

現在は、耕せにっぽんの職員として、自身のひきこもりから立ち上がった体験や、様々な想いを研修生たちに言葉と行動で伝えていき、教育やサポートを献身的に行っている。

東野 孝太郎

北海道・石垣島校 職員

高校卒業後、大学の4年間という従来の学習期間に疑問を持ち、大学進学ではなく、1年制のiBS外語学院へ進学。iBS外語学院では、語学だけでなく、異文化理解やコミュニケーション能力など、グローバルな社会で役立つ力を身につける。また、学内外の多様な人々と協働する機会を通じて、自身の視野を大きく広げるとともに、相手の背景や価値観を尊重しながら意見を交わすスキルを養うことができた。

もともと教育に関心があり、「教育の裏側から支える」という視点を持つように。教員や教師といった直接教える立場ではなく、教育を支える基盤を作る仕事に関わりたいと考え、そこで、「耕せにっぽん」へ。

「教育の裏側」の、教育に関わる様々な側面を学び、耕せにっぽんの現場をサポートし、より良い教育のための土台作りに貢献。さらに、地域や農業と連携する場面に触れることで、自然環境や食育を含めた幅広い学びの可能性にも興味を持つようになった。

2024年5月には、耕せにっぽんの認定指導員の資格を取得。専門性を高め、教育分野でさらに活躍するためのステップを踏む。この資格取得を通して、指導者としての意識を新たにし、研修生一人ひとりの成長過程を支える重要性を再認識する。

耕せにっぽんでの仕事を通して教育分野に貢献していくとともに、認定指導員として多くの人の成長をサポート。より良い社会を作るために日々努力を続けている。一人ひとりが持つ可能性を最大限に引き出せるよう、今後も挑戦を重ねていく。

福島校

岡野 誠

株式会社 岡野コーティング 代表取締役

NPO法人 勇者を創る勇者たち 代表理事

棚倉町キャリア教育アドバイザー

福島校 校長

強いこだわりと人間関係の難しさから逃げるように18歳で社会に出るものの全く働くことができず、ニート、フリーターを点々と…それに見るに見かねた父と共に2001年にオカノコーティングを創業

二代目の苦悩を乗り越え7年連続増収増益を記録。事業拡大の為2008年莫大な借り入れを起こし工場を移転するが、その直後のリーマンショックにより倒産寸前の危機に…弁護士から自己破産宣告をされるものの、『この苦しみの経験を誰かのために』と会社を立て直すことを決意

その結果2014年に奇跡の出会いにより助けられ、六か月で日本一の企業に復活

その噂により『人生の主導権を取り戻そう』をキャッチコピーに講演会を開催すると、あきらめない大切さを経験をもとに講演した結果、岡野の人生観や生き様に共感した有志が続出。その後、一年で500人以上の人生を変えるキッカケとなっている。

今では、2020年から活動の拠点を福島県にかまえ自身がキャリア教育を行う子供たちを地元企業に就職してもらう「夢活教育」や、小中学生へ人生の教訓を語れる大人の教育、賛同企業を増やすための業績アップの相談役など幅広く活動しながら、耕せにっぽん福島校の校長として活躍している(ASDを活かす大人として)

【耕せにっぽん福島校:活動への想い】

「生きづらさ」を「才能」に――岡野誠の挑戦

「生きづらさを感じている人が、自分の才能を活かして社会とつながる未来を創りたい」

岡野誠は、約10年間『人を動かす言葉の力:岡野塾』を運営し『教育が出来る大人になるための教育』や立志教育支援プロジェクトの愛知県の代表、福島県のキャリア教育アドバイザーとして小中高生の出前授業を行いながら、様々な年齢の人々と向き合い、自身の特性を活かしながら、社会に貢献できる道を切り拓いてきました。

彼自身、社会に適応できずに苦しんだ過去を持ちます。18歳で社会に出るも、人間関係の難しさや強いこだわりから仕事を続けられず、ニート・フリーターを転々とした日々。しかし、そこから立ち上がり、倒産寸前の会社を奇跡的に復活させ、数多くの人の人生を変えるきっかけをつくってきました。

そんな岡野誠が今、次の挑戦として取り組んでいるのが、「生きづらさを感じている人々と共に暮らし、特性を才能に換え、社会へつなげる」活動です。

発達特性を持つ人の中には、一般的な学校教育や社会の枠組みの中で力を発揮しにくい人が多くいます。しかし、彼らには「こだわりを持ち続ける力」「独自の発想」「圧倒的な集中力」など、社会にとって大きな価値となる才能があります。その才能を引き出し、企業とマッチングし、活躍できる場をつくる――それが岡野誠の目指す未来です。

「誰もが人生の主導権を取り戻せる社会を創る」この想いを胸に、彼は仲間と共に、新たな挑戦を続けています。

岐阜校

三浦 和雅

守護神鑑定師

不登校自立支援家

岐阜校 校長

28歳で『リン巧社』を創業し、今年で23年。

看板業を中心に数々の企業を支えながらも、人の内面と向き合う「守護神鑑定師」としても活動。

「人はなぜ悩むのか?」「本当の自分とは?」という問いに向き合い続け、10年にわたって人の素質や関係性の研究を深めてきた。

その中でたどり着いたのが、誰もがぶつかる“人間関係”という壁。そして、とりわけ若者たちがその壁にぶつかり、学校や社会との関係が絶たれ、引きこもってしまう現実だった。

かつての自分もまた「自分とは何か?」を問い続け、生きる意味に悩んだ経験がある。だからこそ、「居場所のない若者に、安心して自分を取り戻せる場所を作りたい」という想いが芽生えた。

現在は、不登校や引きこもりの若者たちに向けて、自分の特性を知り、受け入れ、自信へと変えていく“自己理解”のプログラムを開発。心の声に耳を傾け、少しずつ社会へ踏み出していくステップを共に歩んでいる。

若者に必要なのは、叱責でも説得でもない。

「あなたのままで、まずは大丈夫だよ」と寄り添ってくれる大人の存在。

三浦和雅は、その存在になろうと、今日も一人ひとりと真剣に向き合い続けている

その他のスタッフ

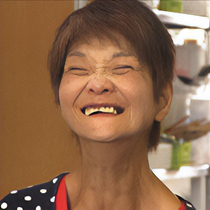

肥川 真理子

元 寮母・料理人

耕せにっぽん在籍 2005年〜2018年まで。

大分県佐伯市出身。現在は引退して大分在住。

医師から「20歳まで100%生きられない」と宣告されるが、高校まで健常者と同じ学校で同じ授業を受け「薬で治せないのなら、食べ物でこの子の身体をつくり直す」という家族の信念のもと、大病をすることもなく育つ。

高校時代から料理づくりを始め、卒業後は姉夫婦の子どもの子守をしながら家族の食事を一手に引き受けていました。25歳のときに母が乳がんを発病、5年後に他界。その後も祖母や父の介護など、長い介護体験で健康と食の大切さを思い知り、無農薬・無添加の食材を使った料理にこだわる。

姉が講演会を主催したことをきっかけに中村文昭との交流が始まり、その人柄と料理の腕に感動した中村から、構想中であったニート・引きこもりと農業を結ぶプロジェクト『耕せにっぽん』の食事担当として誘われ、快諾。

北海道安平町で「自分がこんな体で生まれてきたからこそ、若い子には安全なものを食べさせたい」という思いで、全国から集まり農作業をする若者の食事を作るとともに、思うように動かない身体で料理をするその姿を見せることで言葉のいらない教育を行っている。

中村 文昭

有限会社 クロフネカンパニー 代表取締役社長

耕せにっぽんの言い出しっぺであるが、実務や運営は全て東野が担当。

18歳の時、家出同然で単身上京、職務質問を受けたお巡りさんが友人第1号。弟のように可愛がられ、仕事・食事の世話をしてもらう。

ある日、そのお巡りさんに連れてもらっていた、とある焼き鳥屋で人生の進路に影響を受ける大物リーダーに出会う。焼き鳥屋で出会った男性は、大きな事業構想を持ち、そのロマンに惹かれ、その場で弟子入りを決意、彼の商売(野菜の行商)を手伝い始める。

将来の基盤をつくるために、毎日、300円の生活。お金を節約する熱心さに感心した農家のおばちゃんにかわいがられ産直方式をヒットさせる。19歳の時、行商で得た資金を元に六本木に飲食店を開店、店を任せられる。その後、様々な方法でお客様を満足させて、5店舗まで拡張。

21歳の時、三重県に戻り伊勢市で10席の飲食店「クロフネ」オープン(1号店)。三重No.1のお客様に喜ばれる店づくりを目標とする。お客様を徹底して喜ばせ大繁盛させる。

26歳の時、リビングカフェ「クロフネ」をオープン(2号店)。若者が、本当に楽しく、皆に祝福されるようなレストラン・ウェディングを始め、演出を手がける。現在、リビングカフェ・クロフネにて年間50組の手づくり結婚式を行い、伊勢でダントツの人気No.1店となる。現在は自分の経験を活かした講演活動・人材育成にも力を入れ、全国を飛び回っている。

講演会を行う一方で離農が進んだ北海道の農地をお借りして、都会でひきこもり・ニートと呼ばれる若者達と一緒に農業を行っている。最近では小学校や中学・高校などの学校関係にも講演会で呼んでいただく機会が増え、教育現場の活性化にも強く関心を抱いている。